La passione di Giovanna d’Arco

La passione di Giovanna d’Arco

Quando il regista inizia a lavorare a questo film, Giovanna d’Arco è stata canonizzata da poco e proclamata patrona di Francia. Il lavoro che il regista compie sul personaggio evita però totalmente questo aspetto per concentrarsi sul conflitto come condizione della vita umana. Il conflitto come dinamica storica (tra francesi e inglesi, tra gerarchia cattolica e fede popolare, tra oppressi e oppressori) e come condizione individuale (tra coscienza e legge, tra fede e ragion di stato).

La struttura formale di molte opere anteriori a questa (Il presidente, Pagine dal libro di Satana, I contrassegnati, La fidanzata di Glomdal), era basata su antinomie. Sviluppando questo schema, Dreyer arriva qui a una sorta di dialettica della forma. Il film è infatti costruito su una serie di contrasti figurativo-visivi attraverso cui si enuclea la natura (spirituale e filosofica) dei conflitti. La fonte di ispirazione sono certamente i registi russi ed Ejženštejn in particolare. Dreyer iscrive però le sue scelte formali nella più classica tradizione narrativa: le unità aristoteliche. Il regista concentra infatti gli eventi in un solo giorno, in un unico luogo (la fortezza di Rouen) e in uno sviluppo drammaturgico senza soluzioni di continuità mentre, storicamente, Giovanna fu processata nell’arco di alcuni mesi, in località e in circostanze diverse. Questa contaminazione tra avanguardia e classicismo si rivela funzionale all’estetica del film che è strutturato in cinque capitoli corrispondenti ad altrettante forme di conflitto. Ciascuno ambientato in un luogo preciso.

Primo capitolo, il tribunale. Giovanna risponde all’interrogatorio dei giudici. È il conflitto che oppone la Pulzella alla Chiesa ovvero il credente alla gerarchia.

Secondo capitolo, la cella. La donna di fronte alla propria coscienza. È il momento del dubbio e del conflitto interiore.

Terzo capitolo, la camera di tortura e, di nuovo, la cella. Il dissidio tra carne e spirito. Qui si colloca la prima violenza fisica su Giovanna e l’effusione del suo sangue, in seguito al salasso.

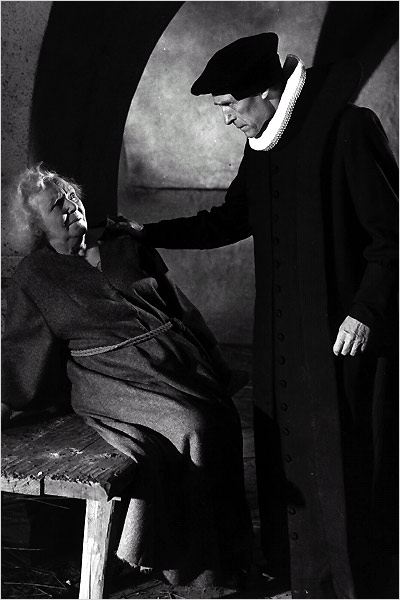

Quarto capitolo, il cimitero. Conflitto tra l’anima e la tentazione. Ingannata dalla falsa lettera del re Carlo di Valois e dal monaco Loyseleur, Giovanna abiura. Il Demonio (in abito talare!) prevale su una donna, come in molte Pagine dal libro di Satana.

Quinto capitolo, il rogo. È il compimento del sacrificio, il conflitto supremo: l’agonia (l’etimo di questa parola significa «lotta»). A causa della sua morte, però, tra la folla, scoppia la rivolta. I cittadini di Rouen assaltano il castello in cui sono asserragliati gli inglesi e il clero, ma l’insurrezione viene repressa.

Ognuno dei cinque capitoli è strutturato secondo una crescente tensione drammatica che si scioglie per lasciare il posto alla progressione successiva. Ogni capitolo è insomma un crescendo che si amplifica nel corso dell’intera opera, ma sempre con andamento dialettico. Il primo conflitto oppone una singola persona ai suoi accusatori in un contesto e su temi strettamente dottrinali. L’ultimo allarga il conflitto alla ribellione di un intero popolo.

Per comporre questo schema Dreyer fa ricorso quasi esclusivamente ai primi piani dei personaggi, talvolta persino ai dettagli (occhi socchiusi, bocche schiumanti, rughe, deformità…) esaltate dalla macchina da presa a contrasto, per esempio, con la innocente femminilità di Giovanna. In Dreyer l’approccio dialettico alla forma non si connota, come per Ejženštejn, in chiave politica, ma esistenziale. Per questo stesso motivo la “passione” di Giovanna richiama, anche figurativamente, quella di Gesù, il primo degli innocenti perseguitati.

Giovanna d’Arco personaggio storico diventa perciò irrilevante a fronte del personaggio cinematografico che si svincola dai legami della storia quasi come la sua anima si svincola dal corpo avvolto nelle fiamme del patibolo, attraverso la metafora del volo delle colombe che anticipa e, quasi, dà il via alla sommossa. Con un’audacissima iperbole, Dreyer chiude la serie delle antifrasi figurative su cui si è sviluppato il film associando al simbolo della pace il principio di una rivolta.

Un approccio poco ortodosso (e per nulla confessionale) alla figura di Giovanna, che diventa perciò un’icona laica senza peraltro perdere la sua autenticità di martire della fede. Numerosi dettagli figurativi testimoniano quest’ultimo intento del regista che comprova inoltre la sua estraneità (culturale e filosofica) al cristianesimo militante. Quando, nel secondo capitolo, Giovanna è nella sua cella, la grata della finestra proietta a terra l’ombra di una croce. Al passaggio di uno degli inquisitori l’ombra svanisce. Altro dettaglio: il grande inquisitore Cauchon è spesso inquadrato in modo che la sua figura sia sovrastata da croci (a volte si tratta dell’inferriata di una finestra). Il simbolo è volutamente ambiguo, ricordando sia la croce in nome della quale il prelato agisce sia le croci che egli infligge con il suo operato.

Il modellare la passione di Giovanna su quella di Gesù trova riscontro in un altro episodio: all’uscita dalla cella, mentre viene condotta al patibolo, una vecchia le offre da bere. È un richiamo alla bevanda che anche il Cristo ricevette sulla croce. Dreyer aggiunge però un altro particolare che rimanda alla laicità della sua ispirazione. L’offerta della vecchia precede l’inquadratura, in dettaglio, di una donna che offre il seno al proprio bambino. L’acqua della fede non può essere disgiunta dal nutrimento terreno. La vita e la morte non sono mai separate come dimostra anche il verme che si contorce tra le ossa del cranio che sovrasta un cumulo di terra all’interno del cimitero.

Nella scelta degli interpreti Dreyer ha seguito logiche in contrasto con i consueti metodi di casting. Renée Falconetti era un’attrice di commedie leggere sotto la cui maschera frivola il regista ha saputo leggere le straordinarie potenzialità drammatiche. Accanto a lei, attori di fama come Michel Simon (il monaco Jean Lemaître), intellettuali e artisti (Antonin Artaud è il frate Jean Massieu) e anche non professionisti (il conte Warwick). Nonostante questo il risultato è di straordinaria compattezza e omogeneità a dimostrazione non solo di una piena padronanza dei mezzi tecnici da parte di Dreyer, ma anche della bontà delle scelte compiute in sede di progetto che determinarono però la crescita smisurata del budget e i contrasti con la produzione. La scelta più singolare (oggi impensabile, ma inconsueta anche nel 1927) fu quella di girare le scene nella successione che avrebbero avuto sullo schermo tenendo impegnati sul set tutti gli attori, inclusi quelli che non prendevano parte alle riprese. Michel Simon ricordava questo episodio della sua carriera come uno dei più stravaganti, lamentando le lunghe pause e l’inattività, senza potersi togliere il costume. Fiorirono poi anche leggende quali l’impossibilità di Renée Falconetti a trovare altre scritture e cose simili, tutte alimentate dalla fama di «regista-vampiro» per attori e produttori che si era ormai consolidata attorno a Dreyer.

Tutte queste apparenti stranezze sono invece imputabili al desiderio dell’autore di raggiungere un realismo quasi assoluto nella messa in scena, compito affidato non solo agli attori, ma anche al direttore della fotografia Rudolf Maté e agli scenografi. Realismo assoluto che si combina con le audaci scelte formali dell’avanguardia. Il taglio delle inquadrature non è quasi mai ad altezza d’uomo e scorci deformanti sono disseminati ovunque. Anche la composizione all’interno dell’inquadratura non è quasi mai ortodossa e i personaggi sono spesso schiacciati, relegati in un angolo, oppure “tagliati” in modo anomalo. Per la costruzione degli ambienti il regista ricorre all’opera di Hermann G. Warm, scenografo tedesco autore delle scene del Gabinetto del dottor Caligari. Dunque già al momento della scelta dei collaboratori Dreyer ha ben chiaro l’obiettivo finale: un film di straordinario impatto visivo ottenuto dalla giustapposizione (dal contrasto) tra il realismo più esasperato e la stilizzazione della messa in scena.

La sequenza latina attribuita a Tommaso da Celano che dà il titolo all’opera ricorre cinque volte nel film. All’inizio e alla fine viene letta, fuori campo, da una voce maschile mentre sullo schermo scorrono il testo e le illustrazioni di un libro cui si sovrappone, alla fine, l’ombra di una croce che si trasforma poi in una tomba. Le altre volte il Dies irae viene cantato da un coro di voci bianche: durante il processo a Marte Herlofs, al momento del rogo della strega, e prima del funerale di Absalon. Sono tutti momenti topici del film. Il Dies irae ci dice, infatti, che il destino dell’uomo è un destino di morte. Tuttavia, aggiunge Dreyer, l’unica salvezza è l’amore. Non l’amore di Dio, giudice severo e inappellabile, essere supremo e inconoscibile, ma quello di una donna. Tutti temi ricorrenti, oltre che nel resto della filmografia dreyeriana, nei testi di Søren Kierkegaard cui quest’opera è particolarmente debitrice. Tuttavia la visione tragica della vita caratteristica di Dreyer (e di Kierkegaard) mostra come la spinta utopica dell’amore sia fatalmente destinata a naufragare contro i pregiudizi, i rancori, le violenze del «mondo». Film tutt’altro che confessionale, quindi, e che, a dispetto delle molte letture di segno opposto, è caratterizzato dal laicismo più pessimistico.

Marte Herlofs è una povera vecchia che vive in un villaggio rurale nella Danimarca del 1623. Braccata dalla folla perché ritenuta una strega, fugge di casa e si rifugia nella canonica di Absalon Pedersön confidando nell’aiuto di Anne, la seconda moglie del pastore, la cui madre era stata salvata da un’analoga accusa dallo stesso Absalon. L’arresto di Marte coincide con il ritorno a casa di Martin, figlio di primo letto di Absalon. In canonica vive anche Merete, l’anziana madre del pastore, particolarmente ostile alla nuora. La cattura di Marte Herlofs pesa come un macigno sulla coscienza di Absalon mentre in Anne inizia il processo di identificazione con la propria madre. Il solco che separa Anne da Merete si divarica sempre di più a causa anche del sentimento, tanto spontaneo quanto irrefrenabile, che lega sin dal primo incontro Anne e Martin. Le successive sequenze che portano al supplizio di Marte rappresentano il quadro entro cui si sviluppa il vero dramma del film: la contesa amorosa tra Absalon, Anne e Martin ovvero l’aut-aut kierkegaardiano che ciascuno di essi sarà chiamato a risolvere.

Il processo alla strega si condensa nel conflitto interiore di Absalon, causato dalla propria doppiezza: la condanna di Marte e la precedente assoluzione della madre di Anne. Lui, l’austero presbitero dallo sguardo gelido, è posto di fronte alla sua ambiguità di uomo debole per la lussuria e compromesso con la propria coscienza. Nel frattempo, con altrettanta inesorabilità, si consuma l’adulterio tra Anne e Martin i cui incontri sono legati ad altrettanti episodi della vicenda di Marte. I due sono insieme in canonica quando la strega viene catturata; si rincontrano nel vestibolo della cappella dove si tiene l’interrogatorio e dove il coro prova il Dies irae; quando fuggono per i campi trovano sul loro cammino la carretta che porta le fascine per il rogo; infine si ritrovano nella soffitta della canonica dalle cui finestre osservano il supplizio di Marte.

La sequenza successiva è la chiave di volta del film. Absalon confida a sua madre di provare una grande pena per aver «peccato contro Dio». Nel successivo dialogo si rende esplicito l’aut-aut cui Absalon non può più sottrarsi: «Verrà il giorno in cui dovrai scegliere fra Dio e Anna» gli dice Merete. La scelta che si prospetta ad Absalon è dunque tra l’amore divino e quello carnale. Scegliendo Dio, Absalon tradisce anzitutto se stesso e la sua precedente decisione di anteporre la passione per Anna alla giustizia divina che gli avrebbe dovuto far condannare la madre della sua futura sposa. Dunque Absalon ha già abbandonato Dio una volta, ma ora esita a farlo nel momento davvero cruciale della vita. E la cosa diventa manifesta quando, uscita Merete, Anne lo raggiunge nella stessa stanza. Anne vuole sapere la verità sulla propria madre e, quando l’apprende, offre ad Absalon la sola via di salvezza: «Abbracciami e rendimi felice» gli dice nell’unico momento di trasporto verso di lui, ma Absalon le volta le spalle. Rimasta sola, Anne, suggestionata dalla recente rivelazione («Tua madre poteva chiamare i vivi e i morti»), invoca Martin e il giovane compare, mosso evidentemente dal proprio desiderio. I due, ormai accecati dalla passione, trovano finalmente la forza per abbandonarsi a un lungo bacio dopo di che lasciano la canonica e si immergono nuovamente nella natura lussureggiante mentre, in montaggio alternato, vediamo Absalon nello studiolo, tormentato dall’angoscia e dai rimorsi. L’idillio si conclude tra l’erba di una macchia dove Anne ripete a Martin le stesse parole dette poco prima a suo padre: «Abbracciami e rendimi felice».

Le situazioni che si sono andate sviluppando attorno al primitivo aut-aut di Absalon hanno posto Martin e Anne di fronte ad altrettanti dilemmi: la fedeltà (al padre, al marito) o la passione; in altre parole: la legge o la libertà. In questo frangente assumono rilievo i dialoghi che hanno per argomento gli occhi di Anne. Per Merete essi «Ardono come quelli di sua madre» (dunque in modo diabolico). Absalon li definisce invece: «Meravigliosi, innocenti, limpidi e chiari» vedendovi riflessa la propria innocenza perduta. Per Martin sono «Profondi e misteriosi». Il dato oggettivo cede alla soggettività, nel solco di Kierkegaard e di molti autori del teatro scandinavo (Ibsen, Söderberg, Strindberg).

Gli stati d’animo di Anne e Martin si manifestano nel gioco erotico, concentrato esclusivamente negli sguardi, attorno al telaio su cui Anne sta ricamando una figura di donna. Quando Anne e Martin escono, Absalon siede a sua volta accanto al telaio e, in soggettiva, vediamo con lui il disegno che serve da modello: la donna ricamata ha per mano un bambino. Non è difficile leggere nel desiderio sensuale represso di Anne e nella maternità negata, di cui Absalon prende coscienza scuotendo malinconicamente il capo, il destino di morte che incombe sui personaggi come unica prospettiva esistenziale. Perché l’orizzonte esistenziale dreyeriano, pur aperto all’inconoscibile, non ammette alcuna trascendenza.

Il nuovo idillio nella natura, su una barca lungo un fiume, tra Anne e Martin è infatti immediatamente bilanciato dalla chiamata di Absalon al capezzale di Laurentius morente. I dialoghi dei due giovani su una possibile felicità sono giustapposti alla riflessione sulla finitezza della vita che accompagna il commiato del moribondo. E quando Anna e Martin interpretano in modo contrario (in base ai propri sentimenti) la figura di un albero piegato sulla riva del fiume («È curvo per il dolore» dice Martin. «No, per il desiderio» afferma Anne. «Per il rimorso» insiste Martin), al capezzale di Laurentius, Absalon, riflettendo su se stesso, sostiene di «Sentire spesso la morte tirargli il mantello» aggiungendo subito dopo: «Ma io la sto aspettando con coraggio e speranza». Coraggio e speranza che gli sono mancati per agire rettamente verso i suoi simili. Morte, peccato e amore ricorrono infine nelle ultime battute del dialogo tra Martin e Anne sul fiume. Al desiderio di morte espresso da Martin («Se potessi morire insieme con te per espiare il nostro peccato») Anne contrappone un illusorio: «Peccato? È un peccato amare?».

La tempesta che agita i cuori dei personaggi trova ora un riscontro oggettivo nella tempesta che si scatena sulla via del ritorno a casa di Absalon. Tutta la tensione drammatica accumulata nelle scene precedenti deflagra. Martin e Anne si ritrovano nuovamente soli nel soggiorno della canonica, in attesa di Absalon. Il desiderio di morte che Anne manifesta a Martin nei confronti del marito trova un riscontro «ontologico» in un primo sintomo di infarto che coglie il presbitero sulla via mentre la prospettiva di una felicità futura con Martin fatta di una vita semplice, in una casa allietata da un figlio, si stempera definitivamente in un sogno irrealizzabile.

Finalmente rientrato, Absalon pronuncia parole terribili: «Ho visto un uomo morire santamente, ma se penso a tutti quelli che ho visto morire, penso ai loro peccati… E al mio peccato. Non vedo che peccato: un istante di piacere, un peccato». E anche se Absalon si riferisce a se stesso, l’affermazione codifica il “peccaminoso” rapporto tra Anne e Martin. A sua volta la confessione del tradimento da parte di Anne, a causa della sua condizione di moglie tradita dall’indifferenza del marito, si traduce nella “condanna a morte” di Absalon che non sopravvive all’emozione.

Le due scene successive (un esterno e un interno, giustapposte quasi specularmente) vedono di nuovo Anne e Martin alle prese con i propri tormenti. Nella radura del bosco dove erano soliti incontrarsi, ora siedono di schiena alla macchina da presa, in uno sfumare di nebbie. Martin è in preda all’angoscia, al punto da respingere Anne. Riuniti di nuovo nel presbiterio, nella camera ardente di Absalon, i due sembrano ancora estranei uno all’altro. Martin è tormentato dal dubbio che Anne abbia causato la morte di suo padre con i poteri di strega e per questo le chiede un giuramento sul feretro, che Anne compie anche se, ancora una volta, la percezione soggettiva dei due sul loro destino diverge radicalmente (Martin: «Ora egli è alla presenza di Dio e ci accusa». Anne: «No, Martin. Prega per il nostro bene, perché vede quanto soffriamo»). Il giuramento richiesto da Martin prelude a quello analogo che Anne viene chiesta di compiere, ancora una volta sul feretro del marito, dal vescovo che presiede il rito funebre, nella sequenza conclusiva. La risposta di Anne questa volta è diversa: «Hai la tua vendetta» dice rivolgendosi direttamente al morto. «Sì, io ti ho ucciso con l’aiuto del Demonio… E con il suo aiuto ho attirato tuo figlio in mio potere. Ora lo sai». Cosa è avvenuto, nel frattempo, a mutare l’atteggiamento di Anne? La consapevolezza che Martin è un debole, schiavo delle passioni e dei pregiudizi. Il voltafaccia di Martin di fronte all’accusa (peraltro prevista) di Merete mette a nudo la fragilità del suo sentimento. Per questo «Ora nessuno le asciuga» dice Anne delle proprie lacrime che Martin, nella sequenza “degli occhi”, aveva invece deterso. Ed è proprio nell’affermare pubblicamente la propria “colpa” che Anne, guadagnandosi il rogo come strega, riconquista la dignità perduta con l’adulterio. Per questo Dreyer la abbiglia e la inquadra come una madonna.

Il sistema delle antinomie presente in molte opere di Dreyer trova qui una delle sue applicazioni più alte ed elaborate formando la struttura portante dell’impianto drammaturgico. Gli esempi che abbiamo fatto di rapporto soggettività-oggettività e percezione-ontologia sono i più importanti, ma non i soli riscontrabili, sia a livello narrativo che formale. L’ambiguità che domina tutti i personaggi del film (con la sola eccezione di Merete) ha un riscontro figurativo nei frequenti passaggi dalla luce all’ombra (e viceversa) che li caratterizzano in molte scene. Spesso si tratta di ombre proiettate sul volto dalle foglie o da una sorgente di luce mobile (candele o lucerne), ma se il volto, che risulta così estremamente mutevole anche all’interno di una stessa inquadratura, è lo specchio dell’anima ecco che tale scelta traduce in forma filmica il senso della mutevolezza dei sentimenti umani.

Tra tutti i film di Dreyer, quello che ha suscitato e, ancora oggi, suscita le reazioni più contrastanti è senza dubbio Ordet, tratto dall’omonimo dramma del pastore protestante e scrittore Kaj Munk (1898-1944). Nella grande fattoria di Borgensgaard, vivono il vecchio Morten Borgen, vedovo, con i suoi tre figli ormai adulti: Mikkel, Johannes e Anders. Mikkel, il maggiore, è sposato con Inger che è in attesa del terzo figlio dopo avergli dato due bambine. Johannes, ex studente di teologia, è da tempo malato di mente e si crede la reincarnazione di Gesù. Anders è innamorato di Anna, figlia di Peter Petersen, sarto del villaggio, e vorrebbe sposarla, ma il padre di lei, seguace di una confessione religiosa avversa ai Borgen, nega il suo consenso alle nozze. Nel corso del parto, Inger e il bambino che porta in grembo muoiono. Johannes, che in precedenza aveva promesso alla piccola Maren, la figlia più piccola di Inger, il risveglio della madre, fugge di casa facendo perdere le proprie tracce. Nel corso delle esequie di Inger, Peter dà finalmente il consenso alle nozze. Nella stessa circostanza Johannes torna a casa guarito. Su richiesta di Maren, Johannes intercede per la resurrezione di Inger che si ridesta dalla bara.

Ai personaggi principali se ne aggiungono pochi altri minori tra cui il pastore del villaggio, il medico che assiste Inger e tenta inutilmente di salvarla, la moglie di Petersen e alcuni seguaci della loro congregazione. Film di marcata impronta teatrale, fortemente dialogato, si svolge quasi del tutto in interni tra cui il salotto della fattoria dei Borgen e il soggiorno della casa del sarto. Proprio questi due ambienti hanno al loro interno elementi scenografici, che la critica ha trascurato, ma che sono invece molto significativi per una corretta interpretazione del film. Nel salotto di Borgensgaard, appeso alla parete sopra il divano, campeggia un grande ritratto di Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), storico, teologo, poeta e fondatore di un movimento di rinnovamento religioso basato sull’azione caritativa. Con questo ritratto, certamente ben noto a tutti i danesi, Dreyer connota inequivocabilmente i Borgen, come «progressisti». Per contro, in una posizione analoga nel tinello dei Petersen, e dunque come loro referente ideologico, c’è il ritratto di Vilhelm Beck (1829-1901), fondatore della Indre Mission (Missione Interiore), antitetica al grundtviganesimo, che aveva lo scopo di contrastare sul piano religioso il diffondersi delle idee positiviste e socialiste.

Un terzo riferimento culturale compare poi nelle battute di dialogo tra Mikkel e il pastore a proposito della follia di Johannes e si tratta di Søren Kierkegaard. Per la prima e unica volta in tutta la sua filmografia, Dreyer cita qui esplicitamente il padre dell’esistenzialismo il cui pensiero lo ha influenzato in tutta la sua opera. La filosofia di Kierkegaard avrebbe dunque determinato la follia di Johannes. In particolare, il regista individua nel dubbio l’elemento del pensiero kierkegaardiano dal quale nasce la sindrome psichica che si manifesta come autoidentificazione di Johannes con il Cristo della parusìa, ovvero con il Gesù del ritorno sulla terra alla fine dei tempi.

Di figure analoghe, ovvero di personaggi che, infiammati dalla fede, andavano predicando con toni apocalittici l’imminente ritorno del Messia, è piena la storia della Chiesa, soprattutto nel medioevo. Il nome con il quale tali predicatori venivano spesso designati era I folli di Dio, intendendo con questo termine il radicalismo del loro messaggio spesso contrapposto a quello della gerarchia. Nell’opera di Dreyer, dunque, il folle di Dio Johannes incarna l’espressione più estrema della fede, chiaramente antitetica a quella rappresentata non solo dalla Chiesa ufficiale (il pastore), ma anche a quelle due facce della stessa medaglia che sono il grundtviganesimo dei Borgen e l’Indre Mission dei Petersen. In altre parole Dreyer usa Kierkegaard come grimaldello per scardinare il perfetto equilibrio ideologico rappresentato dalle due confessioni religiose.

Come spesso avviene in Dreyer, la struttura del film si basa sull’alternanza tra ordine e disordine rappresentati, rispettivamente, dai tentativi degli uomini di spiegare, di condizionare, di determinare il corso della vita e dal libero fluire della vita stessa che si presenta sempre in nuovi eventi, in nuovi misteri che sfuggono a tali tentativi. Il regista si distacca dunque radicalmente dal testo su cui si basa il suo film (l’omonima piéce teatrale di Kaj Munk) e dall’ideologia dello scrittore, che di Grundtvig era un convinto seguace, per collocare l’opera in una dimensione che di metafisico non ha più nulla anche se, proprio grazie a Kierkegaard, è tutt’altro che chiusa al mistero. Più semplicemente Dreyer identifica nei folli – Johannes, ma anche la piccola Maren, che con lo zio condivide la stessa innocente e fiduciosa apertura al soprannaturale – i depositari privilegiati di quella libertà, autenticità, vitalità dell’anima che nessuna Chiesa, né setta, né confessione potranno mai reprimere.

L’apice del disordine si ha con la scomparsa di Inger e con la concomitante fuga di Johannes da casa. Borgensgaard non è più la stessa. Il quadro familiare è sconvolto, la morte e la follia hanno scalzato alla radice il poderoso albero dei Borgen. Le scene che seguono rappresentano l’altrettanto poderoso tentativo degli uomini di riportare l’ordine in quella devastazione. Comincia Peter il sarto che dà finalmente l’assenso al matrimonio di sua figlia Anna con Anders, in modo che «il posto lasciato da Inger non resti vuoto». Ne segue il pianto dirotto di Mikkel, sul feretro della moglie, che rompe la cupa disperazione in cui l’uomo si era chiuso da giorni. Avendo perso la fede Mikkel non crede in un ricongiungimento delle anime dopo la morte. Sono questi i segni esteriori dell’«ordine» ritrovato di cui il pastore traccia il quadro generale con il suo discorso sul feretro: un misurato compendio di eloquenza e saggezza per chi accetta quell’evento. Un capolavoro d’ipocrisia se posto di fronte alla follia di Dio. In quanto evento «naturale», anche la morte entra nei codici dell’esistenza: sia di chi ha fede (Borgen, Peter, il pastore), sia di chi non l’ha (Mikkel e il dottore). L’ordine ricomposto codifica infine le nuove sicurezze di tutti i presenti. Tuttavia, ancora una volta, non è questa la parola definitiva. Non sono gli uomini che governano gli eventi e tanto meno la loro stessa vita.

Al momento di chiudere il feretro, nella stanza fa il suo ingresso Johannes. Benché rinsavito (il miracolo della scienza preconizzato dal dottore) egli rimane un «folle» perché seguita a ragionare diversamente dagli altri: «Neanche uno tra voi ha pensato di chiedere a Dio di rendervi Inger?» dice suscitando l’indignata reazione dei presenti. L’unica a prenderlo sul serio è la piccola Maren che diventa così l’autentica artefice del miracolo che sta per compiersi. Mentre infatti Johannes invoca, fuori campo, «la parola che ridona la vita», la macchina da presa inquadra in primo piano il volto della bambina. Dapprima serio, poi sorridente perché la parola (l’amore) ha davvero prevalso sulla morte. E Inger (inquadrata in scorcio come il Cristo Morto del Mantenga) inizia a rianimarsi. «Sì, la vita… La vita…» sono le uniche parole che pronuncia, riabbracciando il marito.

Ma per Dreyer la terra può essere feconda solo se il cielo è vuoto. Leggere nel cinema di Dreyer, come nella filosofia di Kierkegaard, il lutto del cielo (secondo quanto afferma Guido Aristarco) non è sbagliato neppure in questo film così apparentemente intriso di teismo. Il «miracolo» che conclude l’opera è infatti uno di quei prodigi che accadono «ogni giorno», ma che normalmente non vengono percepiti. Uno di quei prodigi che Dio compie «in segreto» e «di nascosto, per evitare che se ne sparga la voce», come dice la stessa Inger al vecchio Borgen in un dialogo all’inizio del film.

Tra la legge (il clero, le sette di Borgen e Peter, la scienza medica) e il Verbo (la Bibbia, la verità rivelata), Dreyer sceglie la libertà. Libertà di Dio che sfugge a ogni tentativo di razionalizzazione umana, ma anche libertà dell’uomo di fronte a Dio. Perciò il miracolo è estraneo a tutti gli uomini di fede convenuti sulla bara di Inger. Estraneo soprattutto alla loro «rappresentazione» di Dio.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.