Esattamente cento anni fa veniva fondato a Weimar il Bauhaus, certamente non il più antico, né tantomeno il più longevo, ma forse il più celebre (e celebrato) istituto di formazione superiore dedicato alle arti, all’architettura e al design. Creato all’indomani della catastrofe della I Guerra Mondiale e del naufragio degli imperi centrali, il Bauhaus vedeva la luce in anni in cui una nuova repubblica liberale sorgeva sulle ceneri del Reich di Guglielmo II e rappresentava, quindi, a pieno titolo le istanze della modernità e di una nuova società, animata dai fermenti del socialismo internazionale, ma già scossa dal nascente partito nazista. La breve storia di questa scuola, forse più di altre, è del resto inscindibilmente intrecciata ai sommovimenti storico sociali di quel periodo: a cominciare dalla sua creazione e dal suo manifesto, elaborato già negli anni della guerra da un giovane direttore in pectore, Walter Gropius, allorché la ragione di stato impose l’allontanamento del belga Henry van de Velde

dalla direzione della Scuola d’arte applicata di Weimar. A ben vedere fu dunque solo il tumulto del conflitto mondiale a consentire ad un Gropius poco più che trentenne di sostituire il maestro belga dell’Art Nouveau e, ironia della sorte, a portarne a compimento i disegni, potendo accorpare in un unico istituto di formazione superiore sia lo studio dell’architettura, sia delle arti applicate (oggi diremmo del “design”) e delle belle arti, creando così una “casa” per costruire un’estetica totalizzante, secondo l’ideale della gesamkunstwerk (opera d’arte totale). Quell’ideale costituiva il lascito dell’opera e dell’insegnamento di van de Velde stesso e, a ben vedere, di una folta schiera di artisti e intellettuali mitteleuropei del XIX secolo, non ultimo il celebre compositore Wagner. Paradossalmente è proprio sulle note di Wagner che ancora oggi possiamo immaginare che i nazisti “marciassero sul Bauhaus”, come nel celebre e crudo fotomontaggio di Iwao Yamawaki del 1932 (“attacco al Bauhaus”, conservato al Moma di New York). La scuola chiuderà infatti nel 1933 dopo una brevissima parentesi berlinese conclusa con una perquisizione della Gestapo, a soli 14 anni dalla sua fondazione e dopo ben tre “traslochi” ed altrettanti cambi di direttore (a Gropius succedettero prima Hannes Meyer, poi Ludwig Mies van der Rohe) sempre nel tentativo di tacitare le accuse di comunismo e di ridurre gli attriti con le comunità e le istituzioni dei territori che la ospitavano. A Weimar come a Dessau e infine a Berlino il clima stava infatti cambiando inesorabilmente e, col graduale ricambio delle amministrazioni socialdemocratiche che avevano finanziato e sostenuto la scuola, divenne infine impossibile operare per un istituto che propalava un’estetica ed una didattica sperimentali ed inconciliabili con le politiche del regime in ascesa.

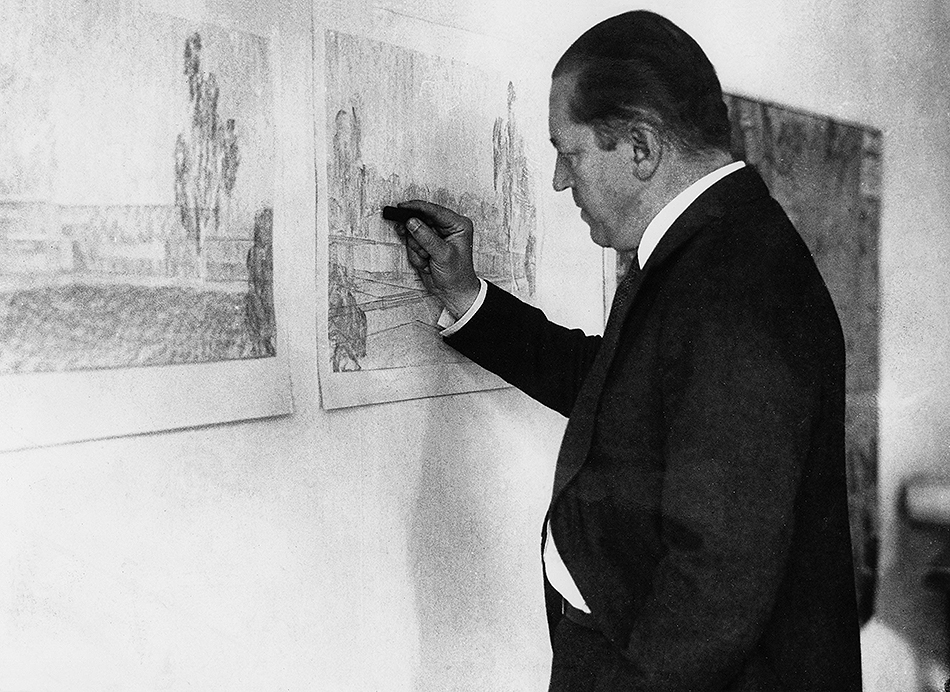

A ben vedere infatti e sin dagli esordi Gropius si proponeva di “riunificare le arti e l’artigianato” per creare un’unica ” grande costruzione che non riconosca confini tra arti monumentali e decorative” declinando quindi l’idealismo ottocentesco ed il suo gesamkunstwerk in un più materialista einheitkunstwerk (opera d’arte unitaria). Inoltre Gropius si proponeva esplicitamente di dare vita ad “nuova corporazione di artigiani senza le distinzioni di classe che erigono un’arrogante barriera tra artigiano e artista”[1], non fu quindi solo l’influsso di Hannes Meyer ed il suo sostegno (più o meno esplicito) al comunismo internazionale, ma le fondamenta stesse della scuola ad essere viste dal nuovo regime come un nemico da abbattere. Quella nuova estetica modernista era dunque condannata all’oblio, nonostante la sostituzione al vertice del marxista Meyer e nonostante i tentavi della scuola di evitare una scontro frontale. Del resto, come argutamente osservò lo stesso Meyer, l’intenzione dei pubblici amministratori di “esorcizzare lo spirito del marxismo dal Bauhaus” e di introdurre “morale, correttezza, decoro e ordine” con una sostituzione al vertice “su consiglio di Gropius e non [come era previsto] dei maestri del Bauhaus”, non avrebbe potuto modificare la natura della Scuola né dei suoi docenti. Meyer fece infatti dell’aperta ironia sulla scelta di Mies, lo stesso progettista del memoriale per Karl Liebkneckt e Rosa Luxemburg che veniva ora scelto per “combattere” “il famigerato marxismo […] con ogni arma e quindi con la stessa vita”[2]. In realtà, se diamo credito all’accurata ricostruzione di Tom Dyckhoff [3], Mies sarebbe stato in effetti realmente propenso al compromesso col regime nazista, avrebbe personalmente perorato la causa del Bauhaus presso gli uffici della Gestapo ottenendone una riapertura sub condicione[4] e sarebbe anche riuscito ad entrare per breve tempo in un ristretto gruppo di professionisti selezionati da Goebbels. Goebbels sembrava infatti intenzionato ad affidare il compito di creare “nuove forme per dare ‘espressione a questa era’”[5], ed alla “nuova Germania”, anche agli architetti modernisti, tra i quali Mies, insieme a Gropius, Lily Reich e ad altri, chiamati a lavorare ad una delle prime mostre propagandistiche come la Deutsches Volk Deutsches Arbeit di Berlino (1934). Questa “nuova era” pare non sembrasse a Mies né “meglio, nè peggio di qualsiasi altra”[6], ma questo è un punto su cui la ricostruzione degli storici si fa ambigua e contrastante, o forse non fa altro che mettere in risalto i contrasti stessi all’interno dell’animo di Mies e, forse, dell’intero Bauhaus. Se infatti Schulze nella sua biografia racconta di come all’ascesa di Hitler al potere, nel gennaio del ’33, fosse stato lo stesso Mies a far tirar giù la svastica eretta di fronte al Bauhaus [7], Dyckoff ha recentemente sostenuto che Mies, a un anno di distanza da questo episodio, avesse firmato una petizione a favore di Hitler [8].

A ben vedere infatti e sin dagli esordi Gropius si proponeva di “riunificare le arti e l’artigianato” per creare un’unica ” grande costruzione che non riconosca confini tra arti monumentali e decorative” declinando quindi l’idealismo ottocentesco ed il suo gesamkunstwerk in un più materialista einheitkunstwerk (opera d’arte unitaria). Inoltre Gropius si proponeva esplicitamente di dare vita ad “nuova corporazione di artigiani senza le distinzioni di classe che erigono un’arrogante barriera tra artigiano e artista”[1], non fu quindi solo l’influsso di Hannes Meyer ed il suo sostegno (più o meno esplicito) al comunismo internazionale, ma le fondamenta stesse della scuola ad essere viste dal nuovo regime come un nemico da abbattere. Quella nuova estetica modernista era dunque condannata all’oblio, nonostante la sostituzione al vertice del marxista Meyer e nonostante i tentavi della scuola di evitare una scontro frontale. Del resto, come argutamente osservò lo stesso Meyer, l’intenzione dei pubblici amministratori di “esorcizzare lo spirito del marxismo dal Bauhaus” e di introdurre “morale, correttezza, decoro e ordine” con una sostituzione al vertice “su consiglio di Gropius e non [come era previsto] dei maestri del Bauhaus”, non avrebbe potuto modificare la natura della Scuola né dei suoi docenti. Meyer fece infatti dell’aperta ironia sulla scelta di Mies, lo stesso progettista del memoriale per Karl Liebkneckt e Rosa Luxemburg che veniva ora scelto per “combattere” “il famigerato marxismo […] con ogni arma e quindi con la stessa vita”[2]. In realtà, se diamo credito all’accurata ricostruzione di Tom Dyckhoff [3], Mies sarebbe stato in effetti realmente propenso al compromesso col regime nazista, avrebbe personalmente perorato la causa del Bauhaus presso gli uffici della Gestapo ottenendone una riapertura sub condicione[4] e sarebbe anche riuscito ad entrare per breve tempo in un ristretto gruppo di professionisti selezionati da Goebbels. Goebbels sembrava infatti intenzionato ad affidare il compito di creare “nuove forme per dare ‘espressione a questa era’”[5], ed alla “nuova Germania”, anche agli architetti modernisti, tra i quali Mies, insieme a Gropius, Lily Reich e ad altri, chiamati a lavorare ad una delle prime mostre propagandistiche come la Deutsches Volk Deutsches Arbeit di Berlino (1934). Questa “nuova era” pare non sembrasse a Mies né “meglio, nè peggio di qualsiasi altra”[6], ma questo è un punto su cui la ricostruzione degli storici si fa ambigua e contrastante, o forse non fa altro che mettere in risalto i contrasti stessi all’interno dell’animo di Mies e, forse, dell’intero Bauhaus. Se infatti Schulze nella sua biografia racconta di come all’ascesa di Hitler al potere, nel gennaio del ’33, fosse stato lo stesso Mies a far tirar giù la svastica eretta di fronte al Bauhaus [7], Dyckoff ha recentemente sostenuto che Mies, a un anno di distanza da questo episodio, avesse firmato una petizione a favore di Hitler [8].

Con certezza sappiamo però che Mies fu sempre e volle sempre essere in un certo senso “apolitico”, troppo attratto com’era da un ideale di bellezza apollineo ed eterno, che gli derivava da quella stessa passione per il neoclassico Schinkel condivisa con il suo maestro Behrens, passione che lui seppe tradurre in un nuovo canone modernista (non a caso, infatti sembra che gli studenti gli preferissero Meyer, ritenuto un funzionalista “democratico”). Sappiamo inoltre che con Mies alla guida, la prassi, se non il programma didattico, del Bauhaus cambiò notevolmente. I laboratori artigianali furono così “privati dell’autonomia di un tempo” e indirizzati ” verso la disciplina centrale dell’arredo di interni” assorbiti così nella produzione di nuovi prodotti coerenti con la nuova architettura; anche gli studenti che lo ritenevano un “maestro elitario” e ne contestavano il nuovo corso furono espulsi formalmente e “buttati fuori” con l’intervento della polizia: fu riammesso solo chi dichiarò “il desiderio di iscriversi di nuovo” durante “un approfondito colloquio individuale con lui”[9].

Nonostante l’allontanamento degli “elementi più radicali” (dei 200 espulsi ne furono infatti riammessi solo 180), la previsione di Hannes Meyer ebbe tristemente ad avverarsi: anche Mies infatti, dovette infine rinunciare alla “sua” scuola, abbandonare la Germania, il suo monumento per Karl Liebkneckt e Rosa Luxemburg fu demolito ed il Bauhaus venne così chiuso per sempre.

Inutile dire che con la Seconda guerra mondiale e con la conseguente sconfitta della Germania nazista, questa di fatto breve esperienza, non venne solo rivalutata ed apprezzata come meritato, ma venne idealizzata, quasi assurgendo a dogma educativo del nuovo mondo postbellico e persino venendo cristallizzata in un vero e proprio stile, sebbene, a ben vedere, si possano sì rintracciare evidenti punti di contatto formali e metodologici nelle opere di docenti e allievi del Bauhaus, ma anche molte e sostanziali differenze. Al di qua ed al di là della cortina di ferro, dall’Unione Sovietica (Hannes Meyer) al Regno Unito fino agli Stati Uniti (Gropius e Mies), direttori, docenti e studenti del Bauhaus (i Bauhausler) continuarono infatti a progettare ed insegnare nel dopoguerra con indubbio successo quasi in tutto il mondo, contribuendo così a creare il mito del Bauhaus.

Mies van der Rohe fu l’unico forse ad “affrancare” la sua memoria dal titolo di “direttore del Bauhaus”, data la sua notevole fortuna in America, sia come progettista che come docente (fu nume tutelare dell’IIT) e dato il vasto numero di epigoni ed in seguito elevato al rango di maestro indiscutibile dell’architettura moderna insieme a Le Corbusier e Frank Lloyd Wright (grazie alla triade creata dalla fortunata monografia di Peter Blake del 1963).

In alcuni paesi, come il Brasile, l’opera di diffusione del mito era in realtà già iniziata ancor prima della seconda guerra mondiale, se si considera per esempio che il primo Salone di Architettura Tropicale, dichiaratamente modernista, fu organizzato nel 1933 da Alexandre Altberg [10], un ex studente Bauhaus che nel catalogo della mostra inserì proprio una foto del Bauhaus ed un testo programmatico di Gropius, criticandone la chiusura “a causa della situazione politica”. È già in questa primissima canonizzazione post mortem che sono presenti i principali elementi del “dogma” bauhausiano: le teorie funzionalistiche di Gropius, lo stile internazionale del modernismo razionalista degli anni ’20 (allorquando lo stesso Bauhau mostrava di essersene in parte distaccato), nonché l’idea di un eroico ed idealizzato “martirio politico” di

un indifeso gruppo di brillanti quanto incompresi rivoluzionari, estranei al contesto della Germania nazista e privi di radici. In questo dogma appariva evidentemente un’immagine stereotipata e semplicistica tanto del Bauhaus come istituzione, quanto della produzione dei suoi docenti e studenti e forse solo oggi, grazie al paziente e accurato lavoro di molti storici, si delinea un quadro più accurato e complesso.

Basterebbe del resto ricordare il manifesto di Gropius celato da una copertina espressionista di Feiniger (la sua celebre “cattedrale”), oppure la presenza tra i docenti del “monaco” del colore Johannes Itten con la sua visione mistica neo-zoroastriana del mondo e la notevole distanza estetica e metodologica tra i due maestri Klee e Kandinsky, entrambi docenti della scuola, per comprendere l’effettiva eterogeneità di una scuola che, di fatto, non propose mai realmente una vera e propria weltanschauung, nemmeno in ambito politico e nonostante una forte vicinanza ai diversi movimenti socialisti.

by Arturo Dell’Acqua Bellavitis –

è stato presidente del Triennale Design Museum di Milano, per il quale ha sviluppato il nuovo concetto di museo mutevole nonché varie linee editoriali circa il nuovo design Italiano, i maestri e le nuove prospettive del nuovo design che ci arriva dai paesi lontani. È ordinario di Disegno Industriale presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano, dove ha ricoperto per quattro anni il ruolo di Preside di Facoltà e, per otto anni, di Direttore del Dipartimento Design. Direttore e Professore Senior del corso di laurea di Design Tessile (Campus di Como, Politecnico di Milano) e Manager del corso di Laurea in Fashion Design (Campus Bovisa, Politecnico di Milano). È uno dei fondatori della Facoltà di Design del Politecnico di Milano e del corso di dottorato in Interior Design. È uno dei fondatori nonché l’attuale Presidente del Milano Fashion Institute. È stato responsabile del corso di Storia del Design presso il FIT (Fashion Institute of Technology) di New York nonché presso il Campus del Politecnico di Milano.

[1] Walter Gropius, Manifesto e programma del Bauhaus statale di Weimar, 1919 Weimar

[2]R.L Wolfe Mies’ Memorial to Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht (1926 ) 2014, www.thecharnelhouse.org [30.01.2019]

[3] Tom Dyckhoff Mies and the Nazis, 2002 The Guardian, www.theguardian.com [31.01.2019]

[4] fatto questo attestato anche da Franz Schulze nella sua biografia

[5] Ibidem.

[6] Franz Schulze, Mies van der Rohe, 1989 Jaca Book, Milano

[7] Franz Schulze, Ibidem

[8]”Starved of work, Mies tried to ingratiate himself with this new, powerful and rich state patron, signing a motion of support for Hitler in the August 1934 referendum and joining Goebbels’s Reichskultur-kammer” (Dyckhoff Ibidem).

[9] Franz Schulze, Ibidem

[10] David Maulen, La Bauhaus y la modernidad humanista en el Cono Surlatinoamericano, 2014 humboldt magazine

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.