Ci si può sentire assolutamente soli, anche in mezzo alla compagnia più rumorosa e vociante così come possiamo sentire, invece, una ricchezza di legami umani anche in condizioni di isolamento assoluto

La solitudine é un problema del nostro tempo. Dire che si tratta di un problema indica già di per sé che il senso di questa parola ha subito delle modifiche rispetto a quanto indicava all’origine.

É utile tentare di fare chiarezza, quindi, per lo meno quel tanto (o poco) che se ne può fare in qualche pagina, senza alcuna pretesa di esaurire l’estrema complessità di questo tema in poche battute, per quanto adeguate.

Per iniziare cominciamo con un’ovvietà: essere soli e sentirsi soli non sono la stessa cosa.

Occorre, quindi, distinguere lo stato di solitudine dal sentimento di solitudine nelle varie forme che esso può assumere. Con la stessa parola, infatti, noi possiamo designare situazioni molto diverse.

In primis un luogo fisico, concreto: la solitudine dei monti o del deserto o del mare, di un eremo, di qualsiasi luogo isolato nel quale l’uomo può essere confinato suo malgrado oppure può anche trovare rifugio.

Altrimenti possiamo indicare uno stato interiore, temporaneo o costante, che alimenta un sentimento, un vissuto come si dice comunemente, indipendentemente dalle condizioni esterne, dalla realtà della vita.

L’interesse dello psicoanalista riguarda in genere quest’ultima situazione, fatta salva la possibilità che una persona si trovi realmente in uno stato di isolamento per effetto di un conflitto interiore di cui la solitudine sia l’espressione, un sintomo dunque. In questo caso però ci si occuperà della persona e solo indirettamente dell’effetto, dello stato in cui può trovarsi.

Se riprendiamo il termine dall’inizio e ne consideriamo la ricchezza semantica, si può restare sorpresi constatando che, per esempio, il Vocabolario della Lingua Italiana (Treccani) dedica a questo termine solo qualche riga e per di più ne prende in considerazione solo l’aspetto materiale, concreto, esterno, senza nulla concedere al sentimento di solitudine che costituisce la parte più corposa del problema.

Solitudine é parola evocatrice di una situazione che tocca sempre profondamente la condizione umana. Si tratta di una situazione per nulla banale anche se, in linea con i tempi, la banalizzazione corre in Rete: abbondano i test che dicono quale tipo di solitudine sia quella specifica di ciascuno e che folgorano, immagino, con la geniale scoperta che la solitudine ha anche lati positivi.

Intendiamoci: i presidi che vengono proposti per contrastare le situazioni di solitudine concreta, svolgono una funzione essenziale. Anche i cosiddetti “social”, equiparabili a dei totem della modernità, sono tutt’altro che disprezzabili. Come mostrò a suo tempo C. Lévi-Strauss, le credenze e le nozioni di tipo totemico meritano la nostra attenzione perché esse rappresentano, per le società che le esprimono, dei codici di sistemi concettuali volti ad assicurare la trasmissione di messaggi ossia a interpretare i rapporti degli esseri umani fra di loro.

Mediazione tra fra natura e cultura

Una delle funzioni principali di ogni totem é quella di essere un mediatore fra natura e cultura.

Ora, se in natura, nella realtà, la solitudine può essere un fatto concreto, culturalmente essa é invece un sentimento, un vissuto: ci si può sentire assolutamente soli, abbandonati nell’universo, anche in mezzo alla compagnia più rumorosa e vociante così come possiamo sentire, invece, una ricchezza di legami umani anche in condizioni di isolamento assoluto.

La solitudine in sé non é comunque una tragedia, non é necessariamente un fatto negativo, ma può quasi rivelarsi come una concezione del mondo, a volte perfino come una religione.

Vi si legano l’idea del tempo e la sua percezione individuale e, collegata a questa, vi é naturalmente quella del proprio tempo che scorre e delle conseguenze relative.

É naturale quindi che filosofia, religione e arte se ne siano sempre interessate.

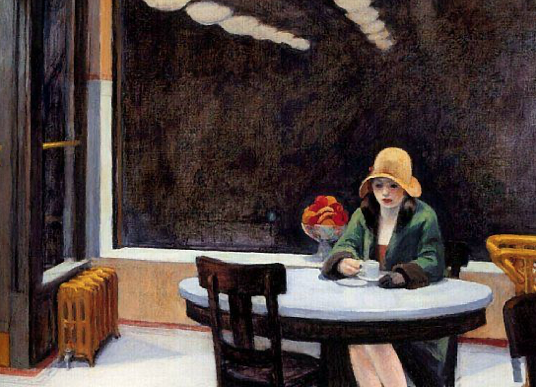

Per esempio la letteratura, romantica e non solo (basti pensare al Petrarca), o anche le arti figurative, spesso capaci di renderla in forme visive, ma anche sonore, con certe suggestive tonalità musicali basse, evocatrici di sentimenti tristi, fino alla cupezza in certi casi estremi.

La solitudine é dei numeri primi titolava, non a caso, un romanzo di successo qualche anno fa.

Il saper stare da soli

Non a caso perché, intesa come il fatto di sapere stare per conto proprio, essa é considerata da sempre segno di una personalità superiore: soli sanno stare i sapienti, i mistici, gli asceti, soli sono i personaggi importanti, regali, circonfusi di un certo alone di mistero e di rispetto, anche timoroso, che la loro solitudine alimenta.

Una distinzione propedeutica a ogni riflessione in merito alla solitudine é quindi necessaria per non confondere con la solitudine quello che può essere, invece, un sentimento penoso di vuoto interiore, di abbandono.

Il fatto di accomunare situazioni diverse sotto la stessa denominazione e di trattarle per lo più riferendosi alle condizioni esteriori, in apparenza più facili da risolvere ricorrendo a misure concrete di socializzazione, é solo un caso particolare di una tendenza che già conosciamo.

Quando l’essere umano é posto al centro della riflessione, quando diventa oggetto di studio, egli tende a spostare il proprio sguardo all’esterno, sul mondo circostante. Ora possiamo comprendere meglio questo fenomeno, poiché una delle ragioni che lo producono é proprio ciò di cui stiamo trattando: osservarsi implica un certo grado di solitudine.

Chi si osserva non può fare a meno di provare un senso di solitudine, necessaria peraltro per questo genere di attività come pure per altre come l’addormentarsi o, in generale, lo studiare.

Non trattiamo ora in questa sede il caso specifico della solitudine come effetto di circostanze, ma vogliamo, invece, dare spazio alle considerazioni appena esposte distinguendo bene le cose.

Se la solitudine si riferisce certamente all’essere soli e questo si può declinare in modi molto diversi fra di loro, la prima distinzione consisterà dunque nel non confondere il sentimento di solitudine con un sentimento angosciante di abbandono come se ci si trovasse persi in un vuoto assoluto.

Anche il contrario é ugualmente importante.

Saper stare con gli altri

Saper stare con gli altri senza rinunciare alle caratteristiche personali acquisite durante il processo di crescita fa ugualmente parte della capacità di stare da soli: soli con qualcuno.

Naturalmente il vivere sociale implica sempre un certo grado di rinuncia a se stessi, ma appunto solo un certo grado. Per alcune persone invece la rinuncia raggiunge livelli molto elevati: rinunciano a se stesse, per poter stare con gli altri non riescono a stare con se stesse.

Queste due capacità a cui ho ora accennato vanno insieme: possederne una implica necessariamente anche l’altra.

Per concludere: la solitudine non é una situazione alla portata di tutti.

Saperci fare con essa presuppone la capacità di restare per conto proprio e il sapere restare soli, per conto proprio senza perdere la relazione con gli altri, é una capacità di livello elevato. Éun’arte.

Nasce allora una domanda: se tale capacità non é alla portata di tutti, si tratta di una situazione genetica, costituzionale oppure di una facoltà acquisita e quindi anche acquisibile da parte di chiunque?

La risposta é abbastanza scontata: si tratta di un apprendimento, uno dei tanti, come il fatto di imparare a usare certi strumenti altamente simbolici quali ad esempio le porte. Le porte, in quanto punti di passaggio, possono essere considerate in senso positivo oppure negativo, sia come aperture sia come ostacoli: a certe condizioni permettono il passaggio, ma quando queste non si verificano esse chiudono invece gli accessi.

Quando avviene questo apprendimento?

Come in molti altri casi esso avviene nella primissima infanzia, quando si impara a interiorizzare le relazioni personali che contano costituendo dei legami affettivi, interni. In questo modo, anche quando si é soli gli altri permangono, non si perdono annullandosi come accade invece nelle fasi precocissime della nostra vita.

Quando iniziamo a vivere nel mondo, infatti, la persistenza dei legami necessari a sopravvivere dipende dalla presenza reale, concreta dell’adulto, dal fatto che l’adulto sia percepibile con i sensi, innanzitutto con la vista. A questo livello, perdere di vista significa perdere il legame e poiché questo é necessario per vivere, la conseguenza sarà un senso di vuoto, il terrore di perdersi. Se questa diventa una condizione ripetuta che si stabilizza, essa può marcare in modo indelebile la vita di un essere umano.

Tutti conoscono certi pianti irrefrenabili dei neonati, inesplicabili per l’adulto a volte, ma segno comunque di disperazione profonda. Oppure pensiamo all’angoscia di certi bambini quando iniziano a frequentare l’asilo e quindi a essere separati dalla propria madre.

La realtà della nostra condizione umana deve fare i conti con il fatto che veniamo al mondo in una situazione di estrema incompletezza. A differenza degli animali, i quali in genere impiegano a volte addirittura poche ore per raggiungere livelli anche elevati di autonomia per semplici ragioni di sopravvivenza, l’essere umano permane per anni in una condizione di dipendenza dall’adulto senza il quale non potrebbe sopravvivere. Per descrivere questa situazione, a volte si usa in modo non completamente appropriato un termine derivato dalla biologia: si dice che siamo esseri “neotenici”. Questo vuol dire, grosso modo, che occorre un periodo di tempo piuttosto lungo perché il nostro organismo si differenzi acquisendo a pieno la propria funzionalità, facendoci raggiungere piena autonomia fisica e, si spererebbe, anche emotiva, psicologica.

Insomma la nostra evoluzione verso la maturità é molto lenta e se questa condizione può essere vista come una sorta di prezzo da pagare, perché in fondo possediamo una strumentazione più ricca di quella degli animali, essa però ci costringe a dover contare molto a lungo sulla presenza di un adulto da cui dipendere.

Il distaccarsi per gradi da questa situazione implica sempre il passaggio attraverso stati di tensione emotiva più o meno intensi. Se l’acquisizione di certe caratteristiche di autonomia é desiderata e ricercata da un lato, dall’altro essa si accompagna sia con l’ansietà di perdere un appoggio sicuro, un’ansietà di abbandono quindi, sia con la stizza di dover rinunciare a qualcosa di vantaggioso ovvero quella sicurezza che ci deriva dal fatto di poter sempre disporre di una presenza di riferimento.

Possiamo ben dire che gli esseri umani sono dei bei tipi: vorrebbero avere sempre solo vantaggi, la botte piena e la moglie ubriaca come si dice e chiedo scusa per questo riferimento poco elegante che uso solo perché non riesco a trovarne di altrettanto rappresentativi, ma più delicati.

Non parlo a caso di distacco progressivo.

La separazione

In cambio della separazione, della rinuncia alla contiguità totale dei primi tempi di vita, si ottiene un vantaggio fondamentale per noi esseri umani: la madre, l’ambiente che essa procura e garantisce naturalmente secondo le sue caratteristiche e possibilità, offre il linguaggio. Il fatto di poterlo usare, di poter parlare, permette l’acquisizione di una capacità che potremmo chiamare “separatezza”. Essa consiste nella certezza di sentirsi esistere anche in caso di assenza materiale di un oggetto di riferimento, senza cioè avvertire la necessità di una sua presenza concreta, sensoriale, costante, continua.

É necessario che la situazione di unione originaria faccia il suo tempo affinché si possa vivere la propria solitudine come una condizione possibile e non, o non solo, come fonte di angoscia e di sofferenza.

Il superamento insoddisfacente di questa fase potrà farsi sentire in seguito sul modo in cui la condizione di solitudine sarà vissuta, condizionando a volte profondamente la vita di una persona.

In questo caso, tutta la realtà, abitualmente impostata secondo criteri di positività o negatività, si impernierà, invece, su questo unico dilemma: mi vuole/non mi vuole. Da ciò discenderà uno sforzo continuo di adeguarsi a ciò che si crede necessario per ottenere presenza e attenzione e per scongiurare il rischio di rifiuto e abbandono. Detto nei termini che stiamo usando: per non essere lasciati soli, ossia abbandonati.

La persona che si muova lungo queste coordinate si condannerà da sé, spesso senza rendersene conto, a una posizione di dipendenza eccessiva dagli altri e nello stesso tempo di insoddisfazione e di fragilità.

Infatti qualsiasi relazione si presenterà come le due facce di una stessa medaglia.

Da un lato ci sarà la tendenza ad attaccarsi eccessivamente agli altri, a dipenderne anche in modo morboso (“ma come fa a sopportare?”, ci chiediamo a volte e la risposta risiede in un eccessivo bisogno di dipendere) per scongiurare l’abbandono, pagando tutto ciò con il sentimento di subire un controllo, un’intrusione che può arrivare sino all’impressione fastidiosa di essere perseguitati.

Dall’altro, all’opposto, ogni volta che la distanza aumenta, magari anche proprio per attenuare il sentimento di essere invasi e controllati, si avvertirà un’ansietà di essere lasciati a se stessi, nel vuoto dell’abbandono.

Come conseguenza estrema questa situazione può comportare anche un sentimento di minaccia per la propria esistenza, un sentimento di vuoto che può evocare la morte.

É una situazione difficile da sopportare e da governare per qualsiasi persona e per fronteggiarla si ricorre oggi, facilmente, ai totem dell’epoca.

Così ci si può circondare di una miriade di rapporti, innumerevoli, ma poco significativi e quindi insoddisfacenti, come nel caso del fenomeno dei “social” e degli “amici” che vi si trovano.

Tuttavia il problema non sta negli oggetti, nelle persone scelte, in questi “amici”, bensì nel fatto che il modo di stabilire i rapporti, incentrato sul duplice aspetto di cui ho appena detto, spinge a costituire relazioni superficiali, quindi certamente poco intrusive e tuttavia anche poco o punto significative dal punto di vista qualitativo, poco nutrienti si potrebbe dire, incapaci di aiutarci a crescere e maturare arricchendo la nostra interiorità.

Esse sono quindi destinate a generare e nutrire invece al contempo insoddisfazione e insofferenza, rivendicazione e ricerca spasmodica di una soluzione che non potrà mai venire dall’esterno, ma solo da un chiarimento della propria condizione interiore.

Le situazioni che descrivo, sia pure in modo approssimativo, sono molto più diffuse di quanto non si creda. Le cause sono molteplici e non é facile occuparsene in modo adeguato se non se ne fa oggetto di un’indagine approfondita ed estesa.

Incapacità di stare con se stessi

Credo che ne conosciamo tutti: l’incapacità di stare con se stessi é molto diffusa, spesso all’origine di scelte avventate e portatrici di danni estesi e profondi nella vita delle persone. Il fatto é che questa solitudine non é più emotivamente tale ma é invece un abbandono, una rottura di legami vitali e, con essi, anche perdita di se stessi.

In questi casi non si tratta di essere per conto proprio, quanto, invece, di non essere voluti da nessuno. Nessuno mi vuole significa che nessuno mi vuole bene, che nessuno mi ama, che non sono presente nel pensiero di nessuno e che quindi non esisto.

La conseguenza sarà un sentimento di svalutazione, di sfiducia, di angoscia di un vuoto che può in casi estremi inghiottire una persona.

Peraltro é molto facile una controprova che certifica la realtà di tutto questo.

Quando qualcuno ci fa un regalo, anche una cosa minima, un pensiero diciamo, anche solo un pensierino forse, questo basta a riempirci, a darci un attimo di felicità.

Esistiamo: la prova é che qualcuno ha pensato a noi mentre eravamo lontani e quel regalo ne é la testimonianza.

Esso basta perché la nostra solitudine, se anche c’é, sia allora qualcosa di vivibile.

“Bisogna essere molto forti per amare la solitudine;

bisogna avere buone gambe

e una resistenza fuori dal comune; non si deve rischiare

raffreddore, influenza e mal di gola; non si devono temere

rapinatori o assassini; se tocca camminare

per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera

bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi non c’è;

specie d’inverno; col vento che tira sull’erba bagnata,

e coi pietroni tra l’immondizia umidi e fangosi;

non c’è proprio nessun conforto, su ciò non c’è dubbio,

oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte

senza doveri o limiti di qualsiasi genere”.

Pier Paolo Pasolini