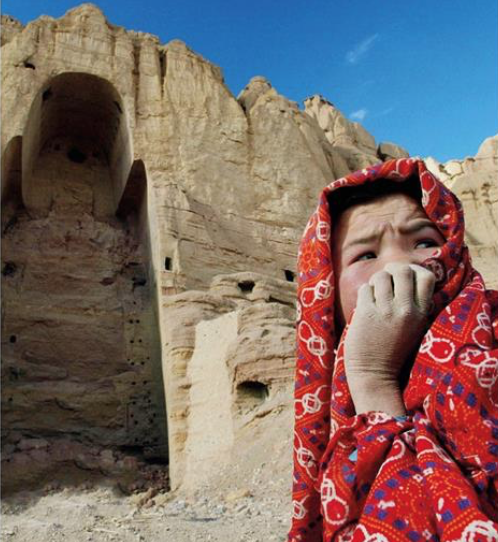

Nel cuore dell’Afghanistan, protetta dalle cime dell’Hindu Kush, sorge la fertile valle di Bamiyan. Dalle loro nicchie millenarie scavate in una parete di roccia, due gigantesche statue di Buddha dominano il paesaggio e il sole le colora di sfumature straordinarie a ogni alba, a ogni tramonto. Ma è l’11 marzo 2001: nella valle di Bamiyan il sole non può illuminare altro che tristi macerie. 11 marzo 2001. È mattina a Parigi. Tom si alza e si prepara a partire per Amsterdam. Tom, che in realtà si chiama Tamim, è afghano, vive in esilio in Francia e fa il rappresentante. Soffre di paramnesia: ha sempre la sensazione di aver già visto, già vissuto la sua vita. È sposato con Rina: ha deciso che quel giorno la lascerà per Nuria, la giovane e misteriosa amante che lo aspetta in Olanda. Ma quando arriva ad Amsterdam, Nuria è scomparsa. Sarà l’ambigua Rospinoza, una carismatica amica della ragazza, a dargli le risposte che sta cercando? Per Tom quella giornata piú di ogni altra assume quasi i contorni di un sogno. 11 marzo 2001. È mattina a Kabul. Yussef si alza per svolgere come sempre il suo lavoro di portatore d’acqua. Se non lo farà, i talebani lo puniranno duramente con novantanove frustate sulla schiena. Yussef è povero, analfabeta, e tutti lo scherniscono trattandolo da eunuco. Prima di partire in esilio, suo fratello gli ha affidato la moglie Shirin. La donna è taciturna e apatica: Yussef si tormenta e vorrebbe aiutarla, ma assurde convenzioni gli impongono di non avere pietà per una donna abbandonata. E di tacere l’affetto proibito che prova per lei. Quel giorno, mentre i talebani distruggono i Buddha di Bamiyan in quanto icone non musulmane, Shirin scompare. Sarà l’enigmatico Lala Bahari, commerciante sikh convertito al buddismo, il custode delle risposte che Yussef sta cercando? Per Yussef quella giornata particolare assume quasi i contorni di un sogno. Tra assillante realtà e suggestioni oniriche, Atiq Rahimi scava nella ferocia della storia contemporanea con questo intenso romanzo a due voci che narra di esilio, radici, libertà, amore.

Siamo tutti rimasti scossi dalla conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani. Sono ormai decenni che il paese è tormentato da conflitti e invasioni, ma così, alla fine dell’estate, di un’estate che per noi era stata quasi normale, leggere e sentire che i talebani stavano conquistando città dopo città fino ad arrivare a Kabul, questo ci ha sconvolto. Non sappiamo certo molto, dei talebani, ma quanto basta per immaginare che il loro regime sarebbe stato oppressivo e violento soprattutto nei confronti delle donne. Come in effetti è puntualmente avvenuto. Nel mondo in cui viviamo, niente è abbastanza lontano per essere ignorato. Il destino di persone lontane di migliaia di chilometri da noi si confonde con il nostro. È un percorso doloroso ma che non possiamo evitare. Doloroso perché il più delle volte si misura con l’impotenza, con l’impossibilità di intervenire direttamente. Cerchiamo forme di sostegno a distanza, di cui non sappiamo l’efficacia ma che almeno ci fanno sentire attivi e partecipi.

Tutti ricordiamo quando è stato tradotto in Italia “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini, romanzo che ha avuto un successo strepitoso. Dovuto sicuramente alla bella storia che raccontava, alla scrittura e all’arte dell’autore. Ma anche alla possibilità che ha dato ai lettori di immaginare una Kabul bellissima, solare, vivace, dove abitare e crescere erano un’esperienza meravigliosa. Un’immagine che contrastava ferocemente con quella di una città cupa e desolata che tutti avevamo in testa. E non è che sbagliassimo, a pensare Kabul triste e disperata. Però immaginare che ci fosse stata, e dunque ci potesse essere in futuro, un’altra Kabul, questo era consolante e pieno di speranza e terribilmente importante.

Atiq Rahimi, di cui ho letto “I portatori d’acqua“, è un romanzo completamente diverso. Sono anche passati vent’anni, e in questi vent’anni le cose in Afghanistan sono peggiorate, anche se magari non ce ne siamo sempre accorti. Così la voce di Rahimi è dolente, e non ci sono soli e aquiloni da ricordare e da immaginare. Ciò non toglie che I portatori d’acqua sia una bellissima e preziosa lettura.

È un romanzo doppio, quasi due romanzi, due storie parallele che non si incontrano mai e che apparentemente non hanno nulla a che fare l’una con l’altra. Una è ambientata a Kabul, e il protagonista è appunto un portatore d’acqua: nella terribile siccità che ormai attanaglia la città anche nel gelo dell’inverno, Yussef conosce una sorgente e va ad attingere acqua. La porta a chi gliela chiede con un vecchio otre. È un mestiere che poteva essere scomparso e che invece è tornato utile, e Yussef guadagna come mai nella sua vita. Obbedisce ai talebani per il quieto vivere, ma quello che davvero lo opprime è l’amore inconfessato, a se stesso per primo, verso la cognata che è sotto la sua tutela, perché il marito è partito per la guerra e non si sa se e quando tornerà. È un amore pieno di desiderio ma incompatibile con i valori e i disvalori secondo i quali Yussef vive, e fonte di un tormento invivibile.

L’altra storia si svolge tra Parigi e Amsterdam, con protagonista una sorta di alter ego dell’autore, un afghano fuggito in Francia e naturalizzato francese, che ciò non ostante non si sente francese e non si sente afghano, non sa più che cosa si sente, che cosa vuole e può essere. Scappa da Parigi, dalla moglie anche lei afghana, per cercare ad Amsterdam, con un nuovo amore, una vita che lo metta in pace con le sue origini. Che magari le cancelli definitivamente, perché no?

È l’identità il nodo fondamentale. Un nodo scorsoio. Ci si può costruire un’identità rinnegando le proprie origini? Ci si può costruire un’identità sfuggendo a se stessi, ai propri desideri e bisogni profondi? E poi: l’identità è qualcosa che si costruisce? O dovrebbe forse essere qualcosa che abbiamo, che nasce con noi e resta con noi indipendentemente dal destino che la vita ha deciso di riservarci? Non c’è risposta a questa domanda. Ma è una domanda che ci possiamo porre anche noi, privilegiati cittadini del mondo ancora in pace, ancora benestante, che si può persino permettere di snobbare lo studio e la lettura. Una domanda che non se se avrà una risposta per noi, ma che di certo ci avvicinerà a noi stessi, e ci renderà magari più comprensivi e più accoglienti nei confronti di quanti sono stati sradicati dalle loro origini, e oggi bussano alle nostre porte chiedendo il nostro aiuto.

“I portatori d’acqua” non ci spiega l’Afghanistan di oggi o di ieri. Come potrebbe? Ma ci scorre davanti come un film, come il documentario di qualcuno che cerca di capire e non ci si riesce, che cerca di fuggire e non ci riesce, che cerca di vivere e non ci riesce. Non ci consola e non ci rassicura. Ci apre una porta verso un mondo che preferiremmo non vedere. E lo fa con una scrittura delicata, quasi evanescente. Come se la nebbia tra Parigi e Amsterdam, o il vapore che esce dalla bocca camminando per Kabul siano l’unica verità, l’unica realtà con cui dobbiamo fare i conti. Ci piacerebbero tanto la chiarezza, la limpidezza, la luminosità. Ma quando non ci sono, bisogna accettare che sia così. E raccontarlo. E leggerlo.